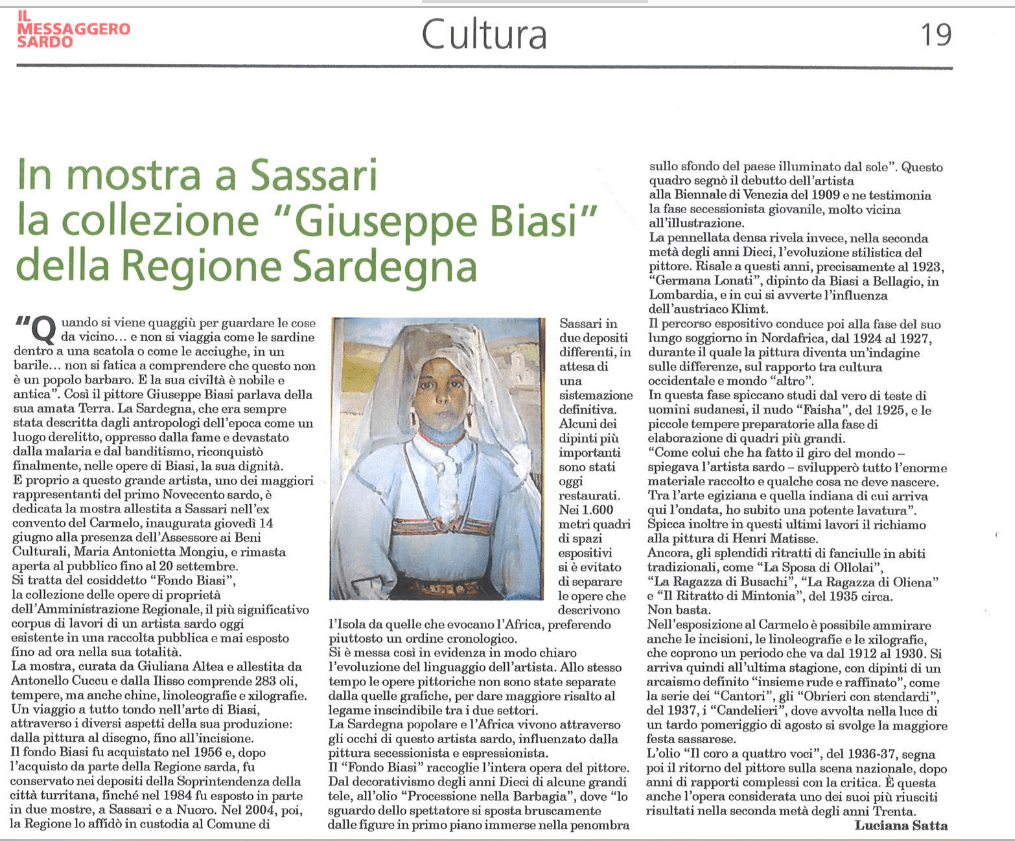

L’étoile Olga Golytsia

Tutte le più grandi Ètoile del Mondo hanno danzato almeno una volta su uno dei brani del repertorio classico tra i più celebri e noti della Storia della danza: The Dying Swan, La morte del cigno, con quell’inconfondibile movimento delle gambe basato sul “pas de bourèe suivi” e la precisione nelle movenze delle braccia e delle mani. Ma quelle di Olga Golytsia, prima ballerina dell’Ukrainian Classical Ballet, non sono braccia. Non sono mani. Sono ali. Si alza il sipario. Vederla danzare è dimenticare e ricordare al tempo stesso. Perché con quelle stesse gambe Olga è dovuta fuggire dalla sua terra, l’Ucraina, e con quelle braccia ha protetto sotto le bombe suo figlio undicenne per salvarsi dalla Guerra e andare incontro al suo sogno di libertà. Ha trovato rifugio dai suoi cari, a Francoforte. «Quando è iniziata la Guerra non sapevo affatto cosa fare… ho pensato: “Dove sarà il rifugio antiaereo più vicino?” “Sarà meglio lasciare l’Ucraina o restare?”. Il padre di mio figlio vive a Francoforte. Chiamava costantemente e chiedeva di venire in Germania. Ma all’inizio mi sembrava che la Guerra non potesse essere vera e credevo che tutto sarebbe finito presto. I bombardamenti erano continui. All’inizio stavamo sempre chiusi nel bagno, poi, quando ho capito che non era un posto sicuro, siamo usciti e abbiamo passato la notte nel parcheggio. Due settimane dopo ho deciso di andarmene. Vivo in un quartiere di Kiev, non lontano da Irpin e Bucha… ero molto spaventata. Il nostro viaggio è durato quattro giorni! A Kiev siamo riusciti a prendere solo il terzo treno… c’era molta gente! Erano tutti inorriditi e presi dal panico. Gli aeroporti sono stati bombardati il primo giorno. Abbiamo viaggiato in treno e in autobus fino a Francoforte».

ph. Ksenia Orlova

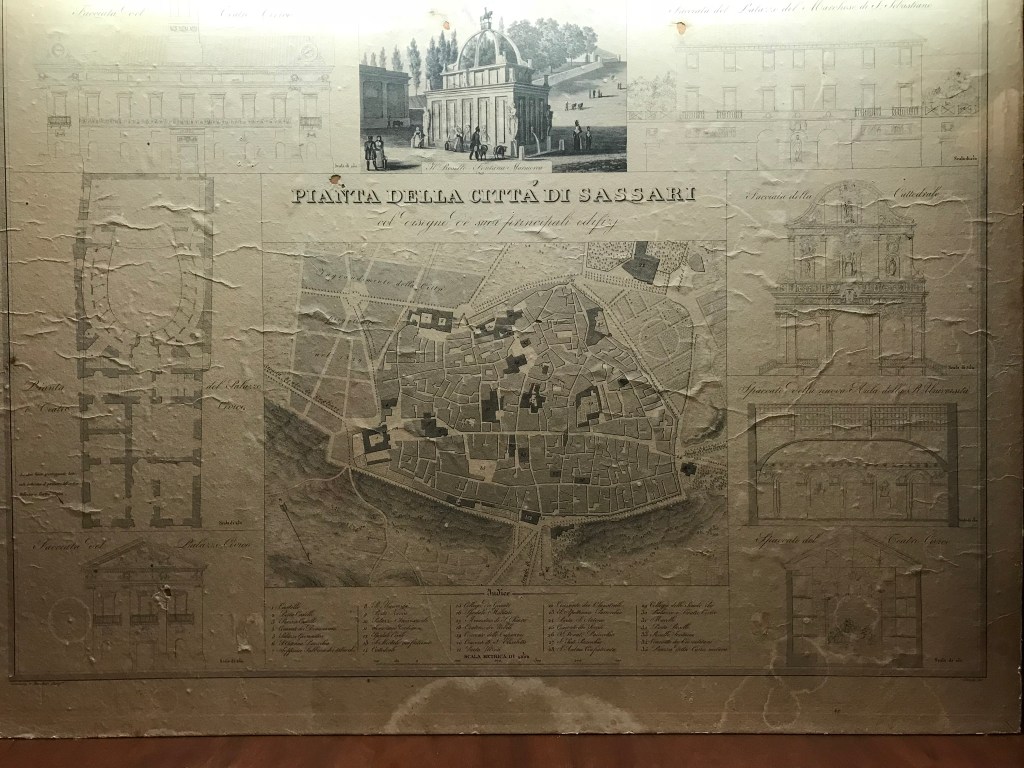

Olga Golytsia è arrivata poi in Italia con l’Ukrainian Classical Ballet grazie alla rete di solidarietà che ha coinvolto molti Teatri. In Sardegna ha aperto, insieme alle stelle del balletto ucraino, la stagione della Grande Danza del CeDac (l’Ukrainian Classical Ballet raccoglie artisti delle Compagnie ucraine più prestigiose: dall’Opera nazionale al Teatro Taras Shevchenko, dal Teatro dell’Opera e Balletto di Odessa, al Teatro Accademico di Kharkiv fino all’Opera Nazionale di Lviv, n.d.r.). Protagonisti della straordinaria esibizione, al Teatro Comunale di Sassari e al Massimo di Cagliari, i grandi capolavori della storia del balletto, tra spettacolari assoli e passi a due. Al momento dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la Compagnia era in tournée in Francia. Il tour italiano non era in programma, è stato organizzato grazie all’impegno del teatro comunale di Ferrara.

«Quando è iniziata la guerra in Ucraina non ho pensato affatto al balletto. Pensavo solo a me e a mio figlio, a come sopravvivere… quando, dopo un mese e mezzo di Guerra, mi è stato offerto di andare in tournée, non capivo come fosse possibile! Ma poi ho pensato: “Cosa posso fare di buono per l’Ucraina? Posso aiutare in qualche modo?”. Ho capito come questa potesse essere una meravigliosa opportunità per presentare la cultura ucraina in Italia, per parlare degli orrori della Guerra e di ciò che ho vissuto personalmente. Spero che questi tour abbiano supportato almeno un po’ il mio Paese». Nel mese di marzo 2023 al Comunale di Ferrara è stato proiettato un documentario realizzato da Gianluca Lul e Angela Onorati e prodotto dallo stesso Teatro Comunale nell’aprile 2022, a pochi giorni dallo scoppio della Guerra, durante la presenza della Compagnia ucraina a Ferrara. Attraverso le parole, gli occhi e l’arte dei ballerini dell’Ukrainian Classical Ballet il documento racconta l’inizio della Guerra.

Come è nato il tuo amore per la danza? Che cosa sognavi da piccola, desideravi diventare una ballerina?

«Avevo cinque anni quando mia madre mi portò in una Scuola di danza per la Propedeutica. All’inizio non mi piaceva molto. Era noioso e doloroso. Ma gli insegnanti dissero che avevo caratteristiche fisiche adatte al balletto. Perciò mia madre ha continuato a portarmi in Studio, anche quando tutti i miei amici hanno smesso di studiare. Poi, all’età di sette anni, sono entrata alla Pavel Virsky Ensemble School, un ensemble di danza ucraino (Pavlo Pavlovych Virsky, PAU, è stato un ballerino sovietico e ucraino, maestro di balletto, coreografo e fondatore del Pavlo Virsky Ukrainian National Folk Dance Ensemble, il cui lavoro nella danza ucraina è stato rivoluzionario e ha influenzato generazioni di ballerini, n.d.r.). Sono persino andata in tournée… e mi è piaciuta molto! A dieci anni sono entrata al Kyiv State Ballet College. Lì hanno instillato in me l’amore per la danza classica. Quando ero una ragazzina, non mi piaceva molto fare balletto. Era un desiderio di mia madre. Ma col tempo mi sono innamorata della mia professione! Sono molto grata a mia madre per avermi incoraggiata a diventare una ballerina».

Chi sono stati i tuoi maestri di riferimento e le figure del mondo della danza che ti hanno maggiormente influenzata?

«Quando ero bambina non avevo idoli nel balletto. Non mi sono mai ispirata a nessuna. Volevo essere unica e diversa da chiunque altro. Nutro riconoscenza verso i miei insegnanti del College e del teatro, hanno lavorato molto con me. A scuola insegnavano l’accademismo e a teatro la mia insegnante Eleonora Steblyak mi ha aiutato ad aprirmi come attrice. Finora ho lavorato con attenzione e precisione su ogni gesto e movimento».

Hai utilizzato la tecnica dell’osservazione per raggiungere una tale perfezione e grazia?

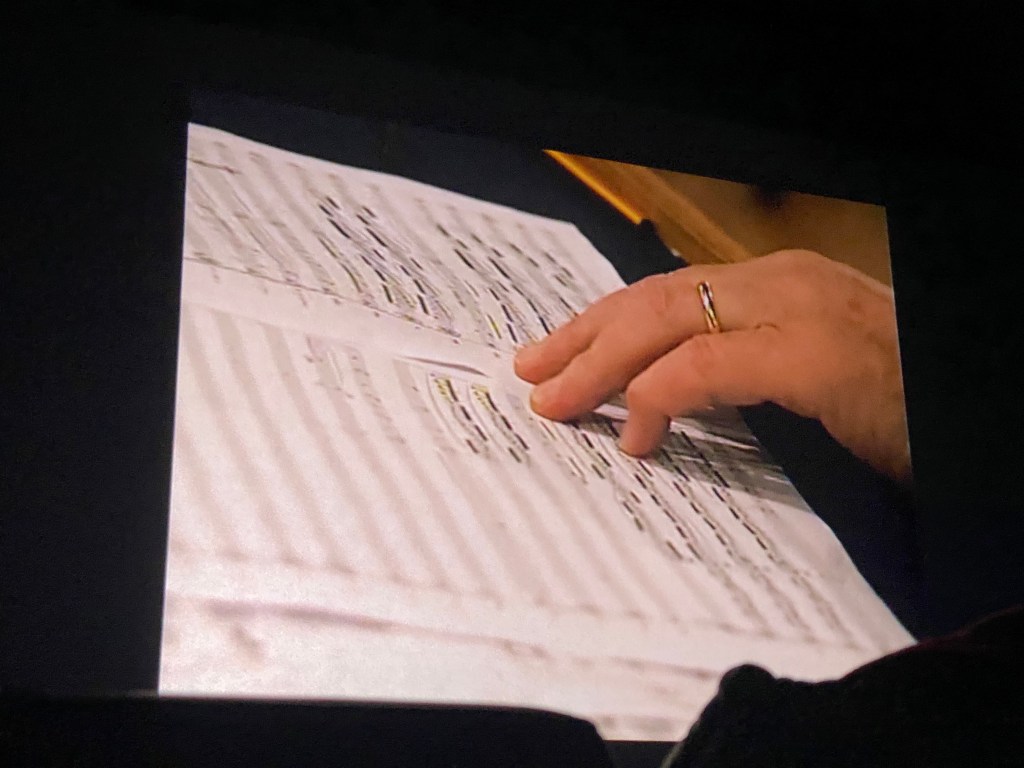

«Questo pezzo richiede una preparazione speciale. Sembra facile, ma non lo è affatto. La mia maestra mi ha chiesto di andare al lago a guardare i cigni: come nuotano, come si muovono… ci sono tante versioni di questo numero! Io e il mio insegnante abbiamo realizzato Il lago dei Cigni adattandolo alle mie capacità. Lavoriamo sulle mie mani da molto tempo! È la cosa più importante. Abbiamo anche lavorato molto sull’immagine. Cerco di trasmettere la voglia di vivere e la lotta contro l’inevitabile morte».

Che rapporti hai con gli altri ballerini della compagnia? C’è amicizia tra voi?

«C’è un’atmosfera amichevole a teatro. Soprattutto tutti hanno iniziato a sostenersi a vicenda durante la Guerra. Sono molto contenta di aver deciso di tornare a Kiev e all’Opera Nazionale dell’Ucraina».

Che cosa rappresenta la danza per te?

«Amo il balletto, la danza è la mia vita. Non posso mangiare quello che voglio. Non faccio molte altre cose che possono fare persone che svolgono altre professioni. Ma non me ne pento… il lavoro mi porta piacere e gioia! Spero che il pubblico vada via dalle le mie esibizioni con nuove emozioni».

***l’intervista a Olga Golytsia è stata tradotta dalla lingua Inglese all’Italiano.

***Le foto sono state concesse alla giornalista Luciana Satta dalla sign.ra Olga Golytsia, che ha autorizzato la pubblicazione per lo speciale a lei dedicato. Questo testo e gli scatti non possono essere riprodotti né pubblicati, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione dell’autrice che ne detiene i diritti. Il testo e il materiale fotografico sono apparsi sulla rivista Iod (numero di aprile 2023).